「運動処方するにあたって健康状態のリスクでどう分類すればいいの?」

「医師と運動指導者が連携するに当たってどうクライアントさんの健康状態を分類すればいいの?」

ジンノウチ

実際にはどのように健康状態のリスクを分類していくかは決定していません。

ただ、日本医師会 運動・健康スポーツ医学委員会の答申などで試案として健康状態における4つのリスク分類については示されているので、今回の記事ではこの4つのリスク分類を紹介します。

目次

平成30年3月日本医師会健康スポーツ医学委員会答申「健康スポーツ医等の指導のもと国民が運動したくなる環境の整備」

この資料の13ページから健康状態におけるリスク層別化の概念が紹介され、各層における関わり方について具体的に説明されています。

高リスク層

- 内科系: コントロール不良の生活習慣病、心血管系疾患、臓器障害など個別の配慮を要する状態(脳卒中、心筋梗塞、糖尿病合併症、がん、腎不全、心不全など)

- 整形外科系: 運動器疾患で個別の配慮を要する状態(手術後、人工関節、運動器不安定性症など)

- 加齢に伴うリスクの共存状態(後期高齢者、フレイル、サルコペニアが進行している場合)

中リスク層

- 内科系: 生活習慣病でコントロール良好、運動制限を受けていない状態(高血圧、脂質異常症、糖尿病でコントロール良好)

- 運動器系: 慢性的な運動器疾患であるが、運動療法がすすめられる状態(変形性関節症、骨粗鬆症、脊柱管狭窄症などのロコモティブシンドローム)

低リスク層

- 内科系: 生活習慣病予備軍(肥満、メタボリックシンドロームなど)

- 整形外科系: ロコモティブシンドローム予備軍(非特異的な膝痛や腰痛など)

健康層

- 健診で異常なし

- 運動器症状なし

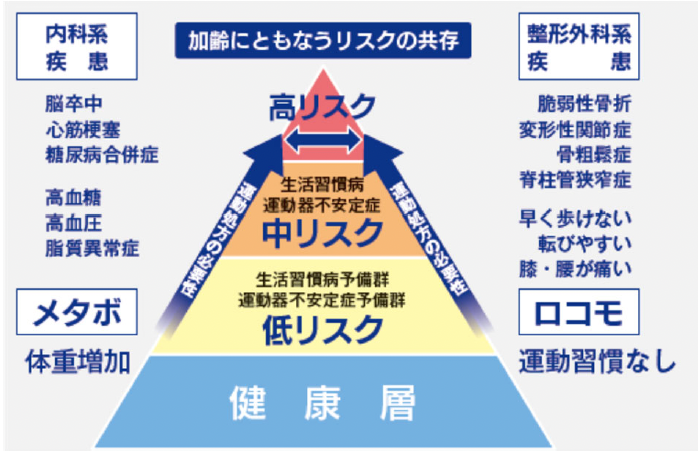

加齢に伴うリスクの共存

同じ資料の11ページの図3では、加齢に伴うリスクの共存をイメージ図として示しています。

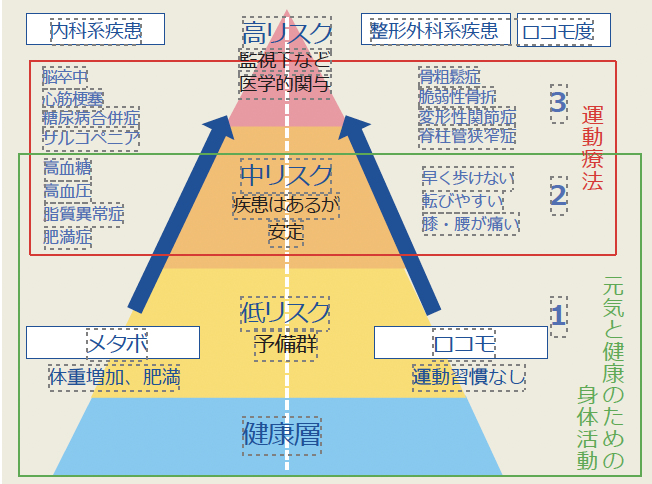

令和6年6月の日本医師会 運動・健康スポーツ医学委員会答申「『健康スポーツ医学実践ガイド』と『運動・スポーツ関連資源マップ作成』を通じて促進する地域の多職種連携について」の巻末資料4として添付されている健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023 INFORMATION 4 身体活動・運動を安全に行うためのポイントでは、上記の図が下記の図に改変されました。

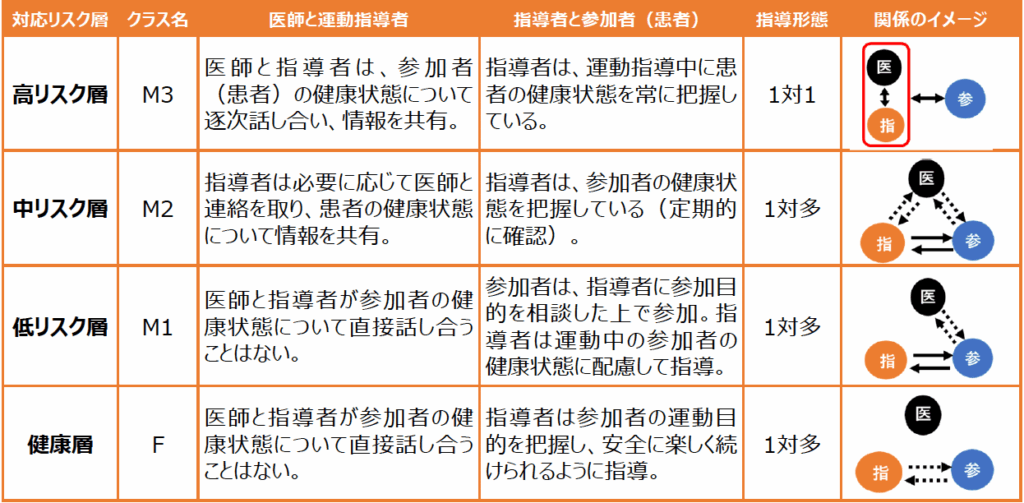

各リスク層における医師と患者(利用者・参加者)と運動指導者の関係(クラス分類)(試案)

さらに令和5年3月にスポーツ庁が運動・スポーツ関連資源マップの実用化に向けた事業報告書<概要>で試案ではありますが、下記のような表を示しています。